急诊医生的一天(下)

发布时间:2014-03-31

浏览量:3873次

来源:杭州市第一人民医院

早上7点多,妈妈们牵着背着书包的孩子走向学校,早点摊上冒着暖暖的白气。清晨里的杭城好像刚睡醒的人,虽然还带着一点没有完全清除掉的睡意,但已经是生机勃勃。

但是,这种氛围在急诊室里一点也感觉不到。8点刚过,记者走进了市一医院急诊室的抢救室。

这间诊室里有11张病床,其中只有3张空着。床上的病人,床边的病人家属,来来去去的护士和医生,让这个房间里充满忙碌,外面的早晨、晚上好像都无法影响到这个房间里匆匆的节奏。这里,只有在没在抢救中,是否在和死神斗争,而不会存在白天与黑夜。

经过抢救,阿姨的情况稳定下来了。因为病发的时候出现过失禁,要为她换上干净的衣物,接下来的一段时间里,抢救室都弥漫着不太好闻的气味。在护士们的陪同下,老人为妻子办好了手续,接下来,她还要接受为期大约两周的治疗。不管怎么说,一条生命得到了挽救。

在急诊室里,就是要关注每个病人的病情发展,和家属就住院、转院还是出院的问题做沟通,在此期间,裘医生还得见缝插针地去门诊,给挂了急诊科的病人们看诊,忙得基本没有时间接受我们的采访。

临近中午,又有一位病人被120送来了。

这次的,是一位罹患肺癌的老人,她在家中病发,被送到抢救室时,已经出现了瞳孔散大。但抢救非但没有被放弃,反而有更多其他科室的医生加入了,抢救。床帘被拉上了,抢救室里这个小小的角落,成为了一个战场。医生们不停地为老人做着心脏复苏,我们自觉地走到人群之外,以免妨碍到抢救。

老人的儿子儿媳情绪看上去还算稳定,但当小半个小时的抢救,最终没能拉回老人时,他们还是没能忍下泪水。

在这急诊室里,看到病人们的病情,会让人感到同情;听他们每个人说自己的情况,会让人感到琐碎。看到病人被抢救回来,更多的是松一口气;但是真实地见到一个生命在自己眼前消失,这种感觉用文字难以描述。

可这种事情,却常常在这间房间里发生。“有时候,一天就有3、4个送来抢救的病人,都有可能救不回来。”市一医院急诊科主任王弋摘下口罩,眼神疲惫。

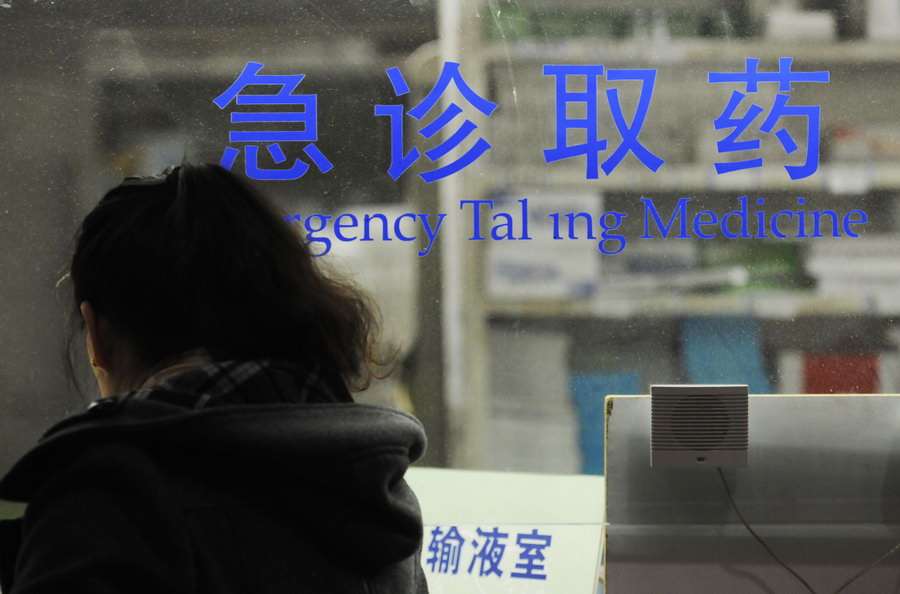

急诊室的医生,每天要做足8个小时班,吃饭都得轮流排班去。中午12点30分,门诊里依然有病人陆续前来。

两位护士正在紧张的准备抢救器械,准备投入到下一场抢救中去。

每天,急诊室里都有着10多名医生和护士,每时每刻都上着发条,准备迎战。他们的神经高度紧绷,压力空前。相信许多人都无法适应这样的工作环境。

急诊医生每天都与死神做斗争。“做急症医生需要一颗大心脏,能承受各种各样的打击。”裘力锋医生说,“每年,我们这有不少医生都会得心理疾病,很多都是因为受不了这样的场面而留下了心理阴影。”

“许多人认为,生病来了医院就肯定能好,如果病情耽误了,那就是医院和医生的责任。”正是这一想法的根深蒂固,让如今许多患者对医生充满了意见。医患矛盾日益突出,裘医生虽然反对在医院设立诸如此类的安保人员,但也是无奈。

“许多人得了小毛小病有时也会来急诊,他们不愿去社区医院,觉得软硬件比不上大医院,我们又不能拒绝患者。”王弋医生有些无奈,“社区医院不愿去,大医院人多看不过来,这也是老闹矛盾的一个因素吧。”

“在我们这,急诊和儿科是最容易发生医患冲突的地方,我们急诊医生每天都能听到患者家属对我们的宣泄,这也是我们工作的一部分。”

一位医生正在为急诊患者输入降压药水。

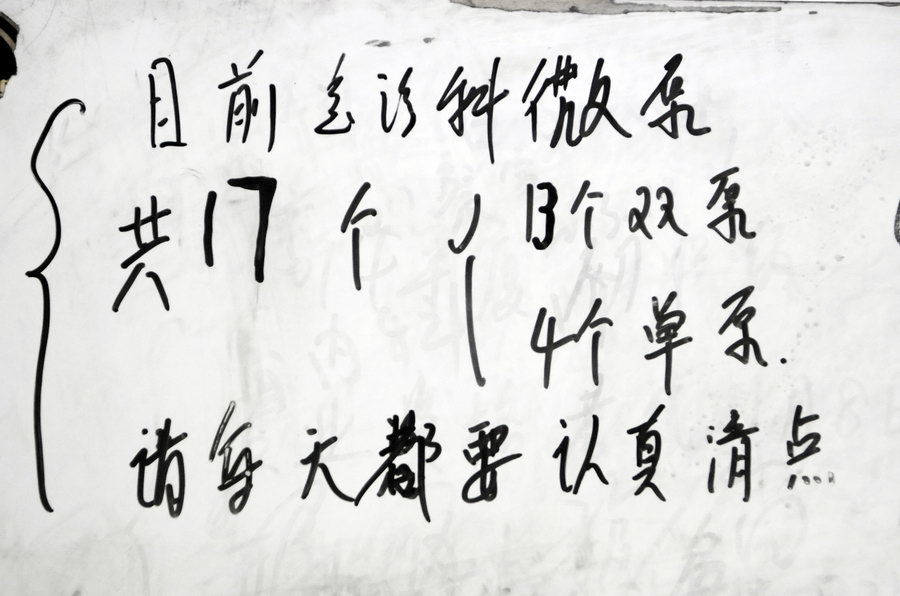

一些提示被醒目地标在工作板上。

相关阅读

- 04-28 “感控无界,安全同行”——市一医院召开2025年感控委员会第二季度会议

- 04-18 重磅!我国过敏医学领域权威专家郭胤仕教授加盟市一医院,领航过敏防治中心建设

- 04-03 “橙心柿一”先心病救助项目杭阿线上推进会成功举办

- 04-02 全国表彰!童向民书记荣膺“全国卫生健康系统先进工作者”称号

- 03-28 杭州市首家!市一医院推出85岁以上老年人就诊优先服务

- 03-19 打造“低空生命线”丨市一医院“低空+医疗”应用服务日趋成熟

- 02-27 科技创新月系列活动——春山可望万象新!市一医院举办科技创新月开幕式暨研究型医院高质量发展论坛

- 02-25 科技创新月系列活动——“百医出海”,青年骨干踏上国际化研修新征程

- 02-20 “杭州市一DeepSeek智能助手”开拓杭州市一智慧医疗新时代

- 02-13 喜报!市一医院获评2024年度全市综合考核先进单位