他们也许在和卡路里的斤斤计较中死去

蝴蝶背、锁骨窝、直角肩、筷子腿……以瘦为美是绝大多数女性对体重和体形的追求,特别对于青春期女性来说最好能“瘦成一道闪电”,90%以上女性都想拥有让人称赞的体重或体形。据统计,近50%的女性曾经有意无意地采取拒食、导吐、腹泻方法减少体重。殊不知,有些“美少女”在“变美”计划中悄然无声地患上了神经性厌食症。

我们走在大街上,看到一些形销骨立的女孩,很可能正在遭受进食障碍的极大痛苦。她们在这个物质极为丰富的时代过着忍饥挨饿的日子,每天都有人与自己的食欲搏斗,在吃与不吃之间、在节食与暴食之间徘徊。而更大的危险则在于这个人群的私密性与隐蔽性,大多数人不愿公开自己在减肥,当然更不愿坦承自己是一个可怕的厌食者或暴食者。

很多进食紊乱女孩的行为连家人都不知晓,发展到后来,身体各类器官都接近崩溃边缘,而家人仍带着她们在消化科、营养科等医院门诊四处奔走,却查不出病因求助无门。

近年来,杭州市第一人民医院临床心理科接诊神经性厌食症患者逐渐增多,“这减的是肥还是命?”,临床心理科副主任张海生不禁感慨。发生神经性厌食症的绝大多数是女性,多见于青春期。神经性厌食症属于进食障碍的一种,进食障碍主要分为神经性厌食和神经性贪食,两者共同的表现是恐惧发胖,但厌食症存在体重过低,贪食症体重多正常,甚至偏高。进食障碍在精神科里属于小病种,但却是精神障碍中致死率最高的一种,死亡率高达 5%~20%。

13岁的小北是名初中生,1米53的个子体重不到60斤。一年前开始,小北出现吃什么就吐什么,短短半年体重从100斤降至60斤,辗转杭城多家医院。刚开始以为是肠道问题,跑遍了杭州各家医院的消化科,结果胃肠镜等各项检查均无异常。排除器质性疾病的可能,医生建议家长带孩子看看临床心理科。之后去过专科医院,但是收效甚微。到张海生门诊的时候,张主任看到小北的妈妈手里拿着一碗粥,于是让小北喝粥,小北妈妈顺手掏出一个垃圾袋,一边打开一边说:“她要吐的,我得备好。”张主任立即阻止让小北妈妈收起来。小北倒是乖乖地全部吃完,“不能吐,赶紧躺着不能动。”张主任像是有魔力似的,孩子竟然真照做了。

张海生说不是自己有魔力而是孩子的特征让他“一目了然”,一是“抠吐手”,长期抠吐导致手指上呈现牙印,所以常此以往,后面不需要用手抠,食物就会吐出来;二是“卡路里计算器”,能很准确说出各种食物的卡路里;三是“死不承认”,否认减肥,认为自己只是呕吐。张海生说,接触过这样的孩子,其实都是非常聪明或是某方面有天赋的。第一他们为了逃避进食会和成人斗智斗勇;第二他们会强迫自己完成一个目标而坚持。

这次小北像是碰到“克星”,很听话地开始接受治疗,张主任通过药物控制、制定饮食计划、改善睡眠、增加食欲等方法,小北已经逐渐恢复到正常体重。

在营养科杨任华的记忆中,有位14岁的小何让她印象非常深刻,为了减肥在网上搜罗了减肥食谱和健身教程,随即开始了非常严苛的减肥计划。她疯狂节食,每日只吃两餐,早餐不吃主食,晚餐米饭会称重,使用热量计算软件,设定了一个只够活着的热量目标,减肥也颇有成效,从将近 50 公斤跌到了40公斤。最开始时对减肥还有正确的认知,但是到后面,就暗暗跟体重、食物较劲,就算意识到自己够瘦了,也不敢去吃东西。为了所谓的美,把食物和热量当成了最大的恶魔,唯恐避之而不及。

当从50kg减到40kg,小何慢慢尝到了减肥的甜头,越发在意体重。每日严格控制饮食的同时,疯狂运动1.5小时,主动购买“乳果糖”等通便药物导泻,并且自行购买减肥药加强减肥“效果”。当跌至35kg时小何觉得自己的魔鬼减肥计划该收手时,体重已经不受控制持续下跌至30kg,脱发、不爱社交、上楼梯都成了件困难的事情。尽管身体状况已经非常糟糕,但小何还是很抗拒去医院。直到有天小何发现自己已经好几个月没来例假了,这才意识到严重性,泪流满面地抓着妈妈说:“帮帮我,带我去看医生吧”。

只要瘦下来,一切就会变好吗?进食障碍不容小觑。张海生副主任将带大家了解这类触目惊心的“进食障碍”群体。

一、 “舌尖”上的精神心理问题

(一)进食障碍离我们有多近?

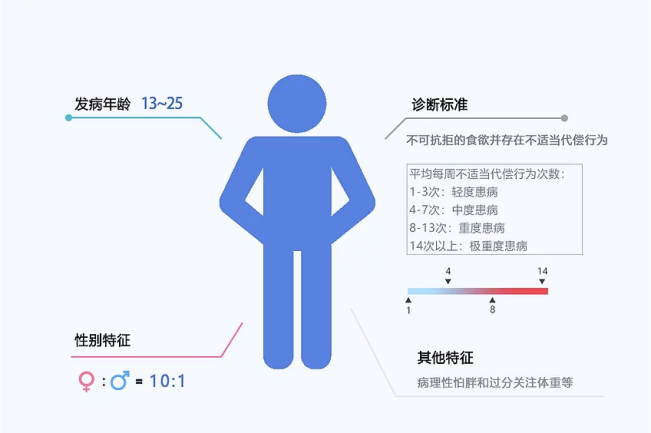

据有关数据统计,世界上约有 3% 的青少年及成年人患有严重的进食障碍症,其中年轻人占了 10%,而男女比例为 1:10。

这意味着:

绝大多数进食障碍患者为年轻女性;

青少年时期是进食障碍主要高发时期。

严重的进食障碍甚至会出现生命危险!很多人对此不以为意。然而数据统计显示,进食障碍患者在严重营养不良的情况下,死亡率超过10%!!

(二)什么是进食障碍?

进食障碍属于心身疾病,好发于青少年和年轻女性,是以进食行为异常、对食物及体重和体型的过分关注为主要临床特征的一组疾病。

进食障碍是一个关于“吃”与“不吃”的精神心理问题,主要可以分为“神经性厌食症”和“神经性贪食症”。两者共同的表现是恐惧发胖,但厌食症存在体重过低,贪食症体重多正常,甚至偏高。

1、神经性厌食——不仅仅“不想吃”

厌食症患者对肥胖有病态的恐惧,对苗条身材有过分的追求,并出现体像障碍(永远不满足于自己减轻的体重,即使骨瘦如柴,甚至危及到生命,也依然觉得自己“胖”需要减肥),不断地自发绝食并最终发展为严重的食欲缺乏。

除此之外,患者的症状可能还包括神经内分泌的改变(女性闭经、男性性欲减退)和营养不良(皮肤干燥、怕冷以及手足冰凉,经常感觉疲倦、虚弱、眩晕等)。

厌食症最大特点是体重过低,由于营养不良或其他并发症导致的死亡率高达5%-20%,是精神科中死亡率最高的疾病。

2、神经性贪食——纠结的“吃货”

1)停不下来的暴食行为:短时间摄入大量食物、进食时常避开人,在公共场合会尽量控制。

2)难以控制的进食欲望:对“吃什么”和“吃多少”都无法控制,常常食不知味,只是机械式地往嘴里塞食物,且偏爱高热量的垃圾食品,一直吃到腹胀难以忍受为止。

3)担心发胖采用不恰当的抵消行为:诱吐、滥用利尿剂或泻药、节食或过度运动等。

4)对体重非常介意:以瘦为美,担心肥胖,对自我的评价很大一部分来自“体重”和“身材”的描述。

(三)哪些人容易患上进食障碍?

假如出现以下症状,你就要当心了,因为,这样的人是进食障碍患病的“高危人群”,容易发展成进食障碍:

-

体重指数处于正常或偏瘦范围,但没有出现身体发育延迟、停止;

-

对体重与体形存在歪曲的认知,对身体不满意;对于体重增加的情绪反应强烈;认为体重与体形影响到自我评价以及别人对自己的看法;

-

下列异常进食行为中,自己至少有一种:

节食:对进食过分关注,进食过量后伴有内疚感, 这影响到日常生活;

暴食:短时间内摄入大量食物, 吃撑仍难以控制, 进食后又会后悔;

补偿:诸如食用泻药、引吐、过度运动等,存在至少一种补偿行为;

-

月经正常或有些紊乱,但不存在闭经的现象;

-

暴食或补偿行为出现过一次以上,持续时间达到至少一个月;

-

症状轻微影响到个体的身体功能和社会功能,但严重程度不及进食障碍。

二、为什么会得进食障碍?

(一)生物因素

1、存在一定的遗传倾向

进食障碍患者家族中罹患进食障碍和其他精神类障碍的人多于正常人群。

2、部分脑区的功能异常

患者的一些脑区的结构或功能存在改变,包括垂体、杏仁核、前扣带回等。

(二)心理因素

1、人格特质

常见典型的人格特质包括:自我评价低(难以表达负面情绪)、高神经质水平(爱幻想,不愿长大)、和完美主义倾向(追求自我控制、完美和独特)、难以处理与父母的关系、依赖性强等。在这里,我们可以总结一个公式:如果我足够瘦=我足够好=我不会被人拒绝=我是值得被爱的=我是没有问题的……

2、原生家庭

父母对子女过度保护、过度控制、对子女强加个人价值观,使子女觉得缺乏自主权,而拒绝进食则成为了子女反抗父母控制、达到反控制的一种手段。

在一些理论中,进食障碍是一种回避家庭矛盾、维护家庭稳定的一种机制。孩子拒绝吃饭,可能潜意识地让父母关注自己,从而让分裂的家庭重新聚合在一起。

(三)社会因素

1、社会文化观念

现代社会文化观念中,把女性的身材苗条作为自信、自我约束、成功的代表。所以青春期发育的女性在追求心理上的强大和独立时很容易将目标锁定在减肥上。而媒体大力宣传减肥的功效,鼓吹极致身材人人皆可拥有,也让追求完美、幻想极致的女孩更容易陷进去。

2、同伴影响

处于青春期的女性迫切希望得到同伴认可,同伴对体重体型的认识和采取的进食行为都对她们极具影响力。在她们所处的小团体中,经常有共同的理想体型标准,如果追求的理想体型不健康,就容易导致进食障碍。

三、出现进食障碍,怎么办?

进食障碍患者要做的不只是坚持治疗,还有通过日常调节来预防复发。

1、定期看医生

进食障碍需要一对一的专业治疗,医生会同患者讨论体重和营养的问题,并和患者一起制定适合的治疗方案。

2、重塑正确价值观

患者往往存在诸如“瘦就等于一切”“要么瘦,要么死”等不合理观念,这就像被植入大脑的“病毒程序”,需要我们主动识别和拦截。

除了心理治疗能帮患者更快地做到这一点,患者自己也需要爱自己、接受自己,这样才能抵挡媒体关于“什么是正常体重和理想体型”的洗脑。

3、制定规律的进食计划,并遵守

一日三餐最好要安排在固定的钟点,养成定时进餐的习惯。吃饱了,就停下,阻止自己吃得过饱。

4、选择新鲜、健康的食材

新鲜蔬果和鱼、禽、蛋、瘦肉等可以多吃点,健康的、平衡的饮食能够让人精神一整天;进餐时,不妨放慢些速度,细细品味食物本身的味道。

5、规律、适度地锻炼

运动可以促进新陈代谢,而且,运动不仅有益身体,也有益心态——喜欢运动的人,心态更加健康。

6、培养兴趣爱好、学习新技能

新的爱好和技能可以让注意力从食物上挪开,并且增加自信。学习新技能、发展新爱好、做志愿者、养只小动物等等,都能起到效果。

7、改善家庭关系

假如家有进食障碍的孩子,家长需要努力改善家庭气氛,要包容和接纳孩子。

心理学研究表明,自尊水平低,可能导致孩子出现厌食症或暴食症。向孩子表达爱,对孩子的进行及时和具体的表扬,鼓励孩子表达自己的情绪,建立畅通而有效的亲子沟通,都能够给予孩子一个强大的家庭支持系统,抵御不良心理精神问题。

相关阅读

- 07-23 他往医生桌上扔了两坨大便,医生还说他干得漂亮!

- 05-21 吃桑葚的季节到了,它可不只是“美味”这么肤浅

- 05-21 12岁女孩头晕乎乎,竟是患上了这种“中老年病”……

- 05-20 啥?肺“跑”进了脖子?

- 05-20 高一女生“怀孕”6个月?事情没那么简单!

- 05-20 实锤了!吃火锅辣条真的不长痘

- 04-16 30岁年轻小伙突发中风,这些高危因素你可能都有

- 04-16 一天拉好几回,差点拉到“菊花”不保!这种生活习惯的人要特别当心!

- 04-16 只因同学一句话,女大学生一年减了54斤,直到走不了路……

- 04-16 “憋回去”的尿,都去哪儿了? 专家提醒:长时间憋尿,后果很严重