【重症风采】连载40 | 临床指南:机械通气和ECMO治疗急性呼吸功能不全(上)

编译:王征娴 陈嘉伊 校对:李沂玮

摘要

背景:对于急性呼吸功能不全的患者来说,机械通气是挽救生命的重要措施。德国的流行病研究显示,13.6%的重症监护病房患者接受了超过12小时的机械通气;其中20%患者因发生急性呼吸窘迫综合征(ARDS)而接受了机械通气治疗。新的S3指南首次对整个治疗过程(适应症、通气模式/参数、伴随的措施、难治性气体交换损伤的治疗、脱机和后续的护理)进行了指导与建议。

方法:该指南是根据GRADE方法(推荐分级、评估、开发和测评)制定。

结果:我们建议将机械通气作为严重ARDS患者的首要治疗方法。对于其他急性呼吸功能不全的患者,无创通气可降低死亡率。如果需要机械通气,允许性自主呼吸通气模式似乎是有益的(证据质量QoE:非常低)。保护性通气(高呼气末正压、低潮气量、限制吸气峰压)可提高ARDS患者的生存率(QoE:高)。如果存在严重的气体交换障碍,俯卧位能降低死亡率(QoE:高)。静脉-静脉体外膜肺氧合(VV-ECMO)尚未明确显示可提高生存率。早期进行活动和脱机准备可以缩短机械通气时间(QoE:中度)。

结论:对机械通气患者推荐的策略包括:肺保护性通气策略,早期训练自主呼吸和脱机准备,以及对于气体交换严重受损的患者推荐俯卧位通气。此外,推荐将ARDS合并难治性气体交换障碍的患者转运至ARDS / ECMO中心,并且,当其他所有可选择的治疗方案均无效时,才考虑体外循环治疗。

通过气管插管或气管切开进行机械通气是任何原因引起的急性呼吸功能不全患者的基本治疗方法,也是重症监护病房中主要的设备辅助治疗之一。在德国流行病研究中,13.6%的重症监护病房患者接受超过12小时的机械通气治疗;这些患者中有20%因为急性呼吸窘迫综合征(ARDS)而接受机械通气治疗。

尽管实行了许多机械通气的临床试验,但是基于这些相关文献的系统性回顾和评价,目前还没有相对全面的临床实践指南。

目前,进行机械通气的患者接受着不同质量的护理。例如,临床上仅对约三分之二的ARDS患者提供了提高生存率的简单措施:如限制潮气量和吸气峰压。同时,由于技术的改进,使用体外气体交换的方法更加便捷,有时甚至在缺乏足够的临床应用科学证据时,也被不加选择地使用。

新的S3指南是有证据支持的信息资源,有助于对急性呼吸功能不全患者作出机械通气和体外循环技术的临床决策。该指南内容实际上是按照重症监护病房中此类患者的治疗过程进行撰写的:包括机械通气的适应症及其替代方案(如果适用的话),通气模式、通气参数的选择以及后续的伴随措施,难治性气体交换障碍的治疗,呼吸机的脱机以及脱机后的护理。

本文总结了新的S3指南及建议。完整指南可在德国医学科学协会的门户网站上免费获取(Arbeitsgemeinschaft der WissenschaftlichenMedizinischenFachgesellschaften,AWMF)(www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/001-021.html)。

方法

该指南小组得到了AWMF的方法论支持,由来自德国、奥地利和瑞士的21个医学科学协会的59名代表组成,也包括患者在内(eBox)。

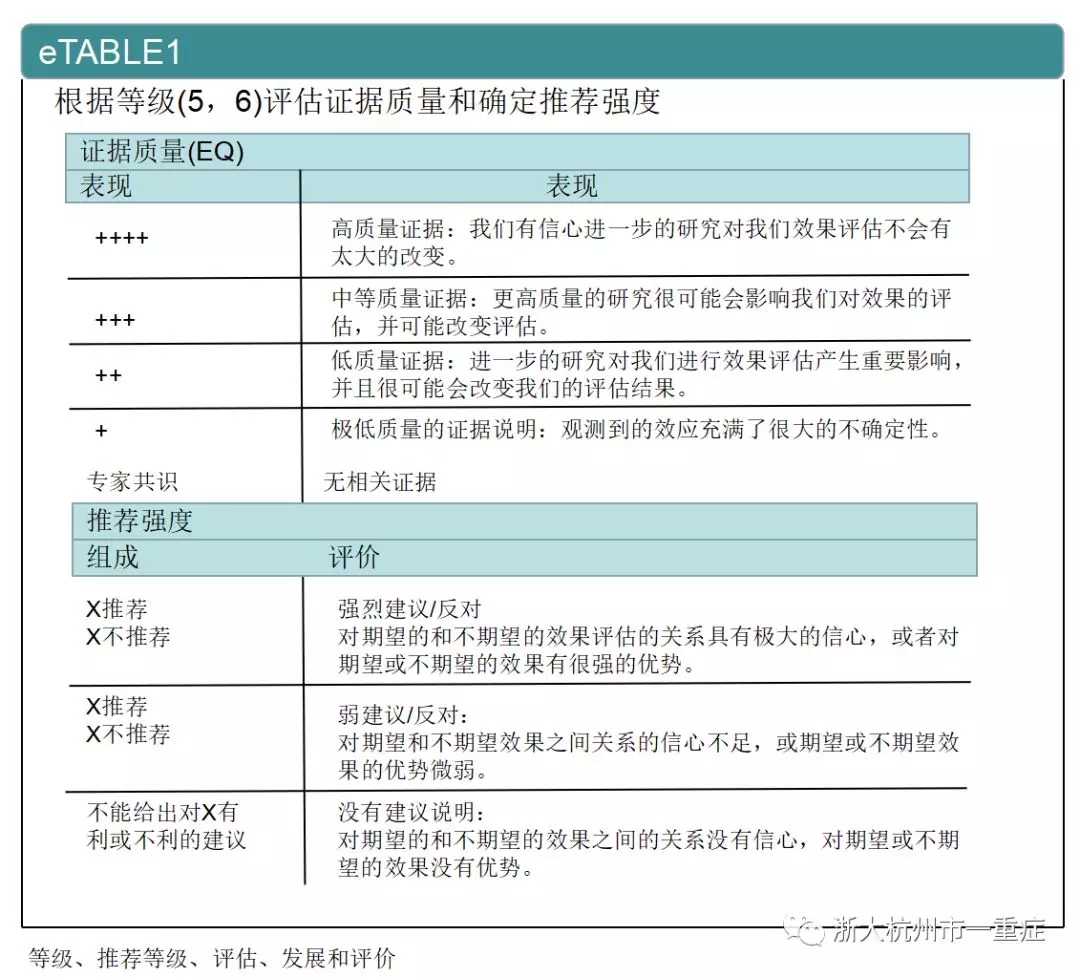

该指南是根据GRADE方法(推荐分级、评估、开发和测评)制定的。

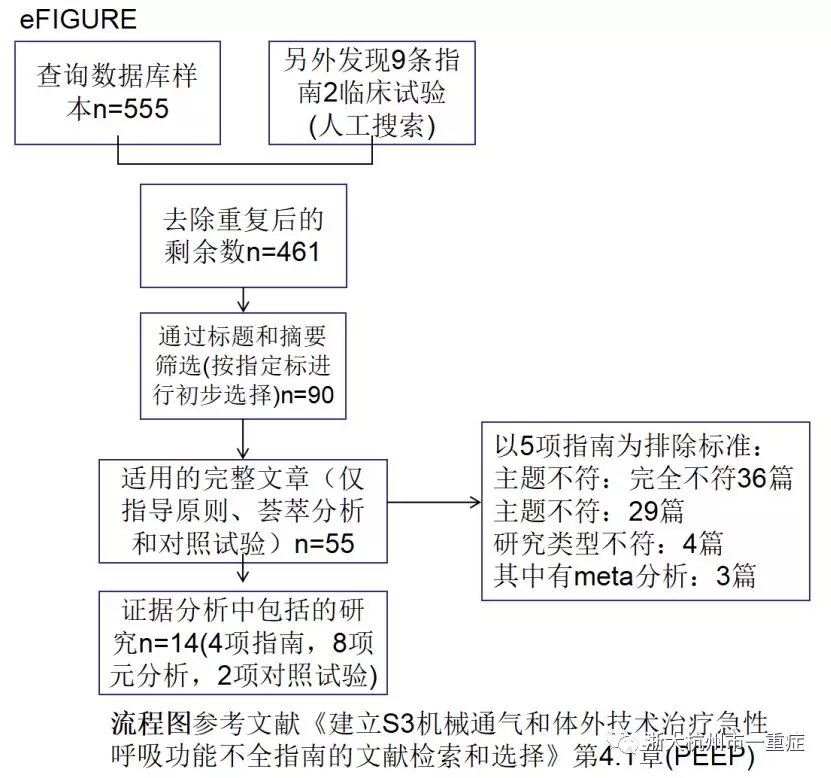

通过PubMed、Embase、Cochrane和国际指南数据库(出版日期:主要检索截止至2014年12月的任何时间,检索更新截止至2016年6月的任何时间[仅meta分析和随机对照试验])进行系统性文献检索。

根据统一标准,按主题选择出版物,按类型对所选研究进行分类,并创建了包含约3500项研究的全文数据库(根据PRISMA方案,参见eFigure)。

通过检索国家和国际的指南,并提炼部分高质量内容进行文献评估。此外,本指南还分析和评估了已发表的meta分析。若缺乏有价值的meta分析,就选择随机对照试验(RCT)或证据质量相对较低的研究进行分析、评估和总结。最后,对来自于相关文献的证据描述进行总结,再进行定性评估(五类证据质量[QoE],参见eTable 1)。

因此,指南中的建议总结并归纳了297篇相关报道。

在此证据基础上,我们评估了每项治疗措施的获益和风险,并将相关建议的内容和强度分为3个证据强度等级(eTable 1),同时将临床经验、患者偏好和必要资源考虑在内。因此,每项建议的推荐强度并不直接反映之前已有的确定的基础证据的质量。

各指南小组内对这些建议进行单独投票,并由每个参与的医学科学会分两步进行。

在以下段落中,我们列出了指南小组认为对患者有临床获益或能避免对患者造成伤害方面的特别重要的意见与建议。此外,对偏离当前临床实践或仍存在争议的问题,我们也提出了相关建议。

链接: https://pan.baidu.com/s/1STg_SosNyEbEvilasSvHuA 提取码: 4d5a 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦

注:封面图片来自网络

相关阅读

- 09-13 第八期“浙大市一.临床大讲堂”预告

- 05-24 2021年第三届湖畔眼底病高峰论坛暨浙江省级继续医学教育项目《玻璃体视网膜疾病诊疗进展》圆满举办

- 10-29 COVID-19流行期间重症监护中的床旁肺部超声

- 10-29 肝硬化患者的自发性细菌性腹膜炎和腹膜外感染(上)

- 10-20 妊高症回顾(上)

- 10-20 妊娠期高血压疾病与心血管疾病相关发病率和死亡率的系统评价分析

- 10-07 急性心梗后超声可发现的机械性并发症

- 10-07 做了一回赵半仙--高血压心脏病

- 10-07 综合生命支持降低暴发性心肌炎死亡率的多中心研究(上)

- 10-07 经鼻雾化吸入(上)