重症监护中抗生素相关损害的叙述性研究(上)

发布时间:2020-03-30

浏览量:2770次

来源:杭州市第一人民医院

翻译:林华鹏 编辑:李沂玮

前言

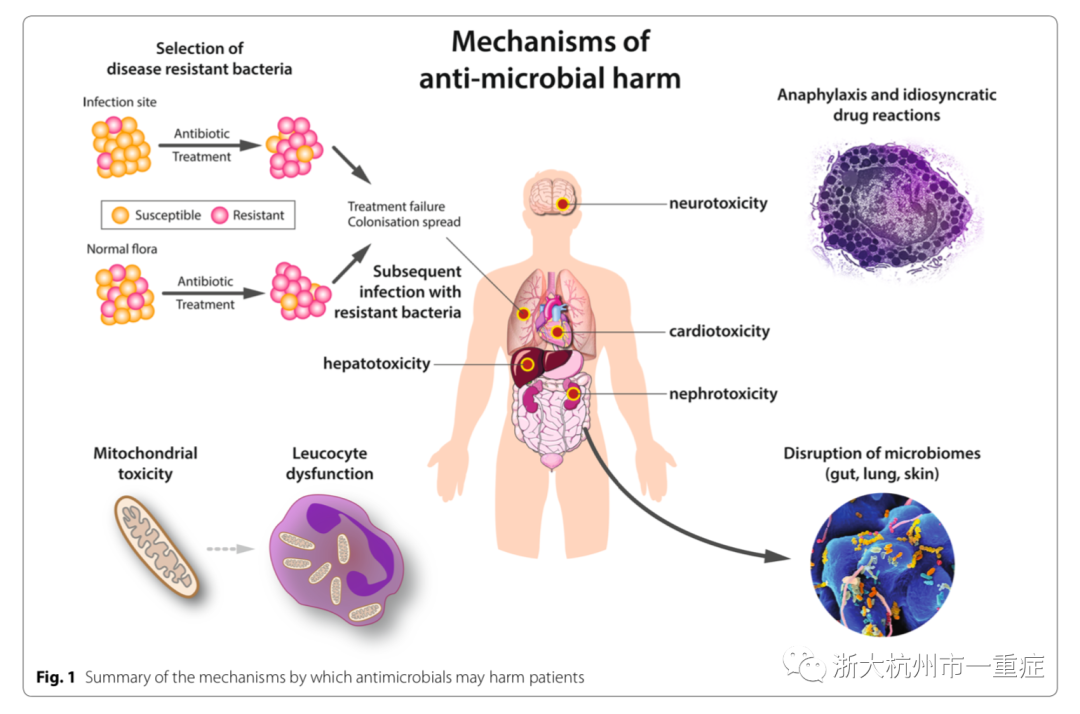

抗生素相关危害的证据

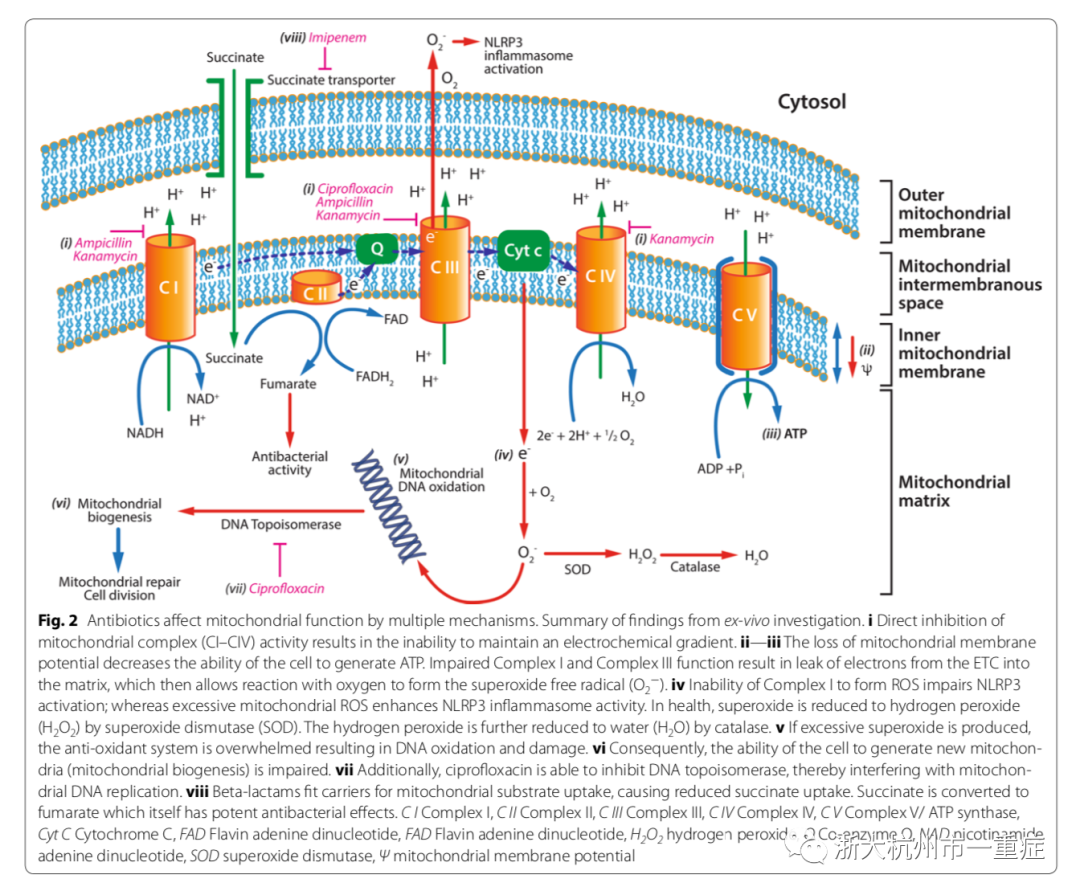

抗生素相关危害的可能机制

相关阅读

- 09-13 第八期“浙大市一.临床大讲堂”预告

- 05-24 2021年第三届湖畔眼底病高峰论坛暨浙江省级继续医学教育项目《玻璃体视网膜疾病诊疗进展》圆满举办

- 10-29 COVID-19流行期间重症监护中的床旁肺部超声

- 10-29 肝硬化患者的自发性细菌性腹膜炎和腹膜外感染(上)

- 10-20 妊高症回顾(上)

- 10-20 妊娠期高血压疾病与心血管疾病相关发病率和死亡率的系统评价分析

- 10-07 急性心梗后超声可发现的机械性并发症

- 10-07 做了一回赵半仙--高血压心脏病

- 10-07 综合生命支持降低暴发性心肌炎死亡率的多中心研究(上)

- 10-07 经鼻雾化吸入(上)