聚焦神经重症--联合干预以改善相关预后

翻译:吕敏 编辑:孙雁鸣

神经重症患者(如创伤性脑损伤(TBI)或脑卒中)的管理需要在整个治疗过程中提供高质量的监护,包括对多发伤进行充分评估、保护性约束、脑卒中早期血运重建、特定TBI患者亚组的抗纤溶剂、预防和治疗电解质紊乱、肾功能改变等相关的全身反应。在ICU中,早期活动的益处和安全性已得到充分证实。然而,在SOMS试验对200名患者进行的一项子研究中,入院格拉斯昏迷评分(GCS)<8分的患者更倾向于推后开始活动康复的时间,即使是该亚组中具有严重神经功能障碍的患者也存在活动的益处。对急性脑损伤患者呼吸衰竭的管理可能是一个挑战,特别是当担心颅内压升高或继发性脑损伤时。然而,关于ABI患者肺保护性通气的文献表明,小潮气量、高PEEP,甚至是俯卧位通气等抢救疗法都可以使用,但需多加谨慎并密切监测。

神经保护主要是通过权衡供能底物和氧气的输送与大脑的需求之间的平衡。替代的能源底物,如乳酸盐或酮体,可能是未来促进大脑能量代谢的潜在选择,但需要进一步的前瞻性试验来证明其理论效益。脑血流量(CBF)受损在继发性脑损伤中起重要作用。颅脑超声是一种可以评估大脑结构异常的无创性方法,也是评估CBF变化的有效选择。该技术易于教授,并且越来越多地被用于ICU和急诊科。大型前瞻性观察CENTER-TBI 研究表明,不同地区和国家的TBI管理存在着显著的区域和国家差异。在实验工作、队列研究和临床专业知识的支持下,专家们达成了广泛的共识,即在基于神经监测的治疗方法下允许对TBI进行合理的、基于生理的管理,尽管目前还缺乏通过这种策略改善临床预后的随机对照试验证据。最近出版的西雅图国际严重创伤性脑损伤共识会议(SIBICC)指南现已为基于ICP的成人TBI管理提供了算法。在使用Delphimethod的方法基础上,专家提出了18种基本干预措施和10种不可用于治疗ICP升高的方法。并且设计了一种综合实用的分级管理算法,以帮助临床医生选择合适的治疗方法。

尽管在管理上有了进步,但严重的急性脑损伤幸存者中仍有很大一部分人会遭受可能影响他们生活质量的长期甚至是永久性残疾的困扰。TBI给个人和社会带来的负担仍旧沉重,在CENTER-TBI中,TBI死亡率低于预期,但半数以上的中重度TBI患者6个月后预后不良。同样,虽然过去几年单纯疱疹病毒性脑炎的死亡率显著下降,但一项回顾性多中心研究发现,29-43%的幸存者继续遭受严重的长期残疾:在ICU住院90天后,71%的幸存者的改良Rankin评分(mRS)为3-6,这与各种残疾相对应,从轻度运动问题(但能够独立行走),到卧床不起,甚至死亡。相比之下,非感染性自身免疫性脑炎,如果及时发现并采取适当的积极治疗,即使ICU住院时间延长也通常会取得良好的效果。人们已不再接受仅关注危重患者的生存而不考虑他们的长期生活质量以及认知、心理和生理障碍的观念。

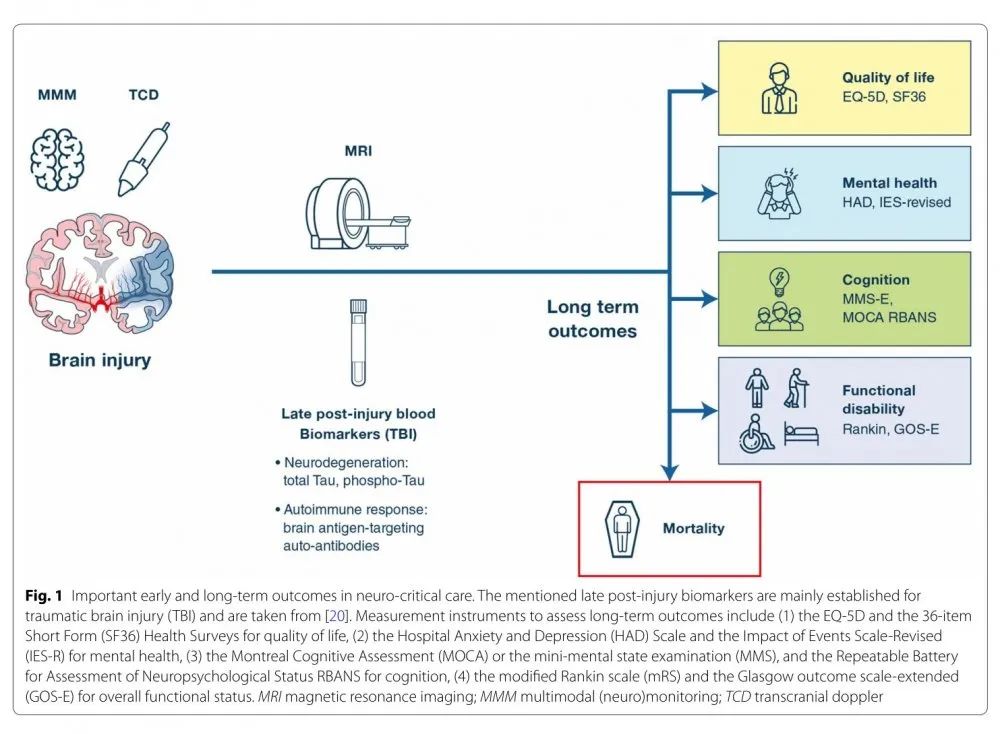

mRS和格拉斯哥预后量表(GOS/GOS-E)是神经重症监护研究中最常用的预后量表。然而,如果这些量表被一分为二,则可能会掩盖掉一系列对患者或其亲属的生活质量至关重要的细微甚至明显的残疾。通过慢性炎症、连接性丧失或增加、脑萎缩等在内的多种机制作用,脑损伤的慢性进展可以持续数年。纵向功能性MRI研究表明,白质改变与后期恢复有关。使用MRI容积分析可以灵敏的测量脑容积的损失及萎缩。图1是对脑损伤潜在的临床或机械性结果测量方法的总结。

预后评估通常在损伤后相对较早的时候进行(比如在28或90天)。神经恢复的初始速度可以为长期预后提供信息,就像在金刚烷胺试验中对TBI后长期植物人状态或最低意识状态所做的那样。严重神经损伤的完全康复可能需要数月或更长的时间。比如,在去骨瓣减压术作为最后治疗手段的大型随机对照RESCUE-ICP中,GOS-E干预的益处仅在随访12个月时才显现出来,表明患者的病情变化在6个月到12个月最为明显。从这个角度来看,用相对较短的随访间隔来评估预后并不总是合适的。但是,长期随访很难实现,预计在1年内的随访中至少会有15%的失访率。

虽然近期还没有发现对脑损伤患者预后有明显影响的新药物或疗法,但纵向流行病学研究确实表明,几十年来,重症监护医学在逐渐降低死亡率方面取得了成功。未来的研究应着眼于以患者为中心的长期功能预后和生活质量上,即使收集这些数据是一项巨大的工作。

相关阅读

- 09-13 第八期“浙大市一.临床大讲堂”预告

- 05-24 2021年第三届湖畔眼底病高峰论坛暨浙江省级继续医学教育项目《玻璃体视网膜疾病诊疗进展》圆满举办

- 10-29 COVID-19流行期间重症监护中的床旁肺部超声

- 10-29 肝硬化患者的自发性细菌性腹膜炎和腹膜外感染(上)

- 10-20 妊高症回顾(上)

- 10-20 妊娠期高血压疾病与心血管疾病相关发病率和死亡率的系统评价分析

- 10-07 急性心梗后超声可发现的机械性并发症

- 10-07 做了一回赵半仙--高血压心脏病

- 10-07 综合生命支持降低暴发性心肌炎死亡率的多中心研究(上)

- 10-07 经鼻雾化吸入(上)