五花八门的发热之一—药物热(2)

昨天给大家介绍了一个罕见的发热病因—硫普罗宁导致的药物热,今天则给大家介绍一个常见的药物热—使用青霉素类药物导致的药物热。先介绍一下病史:

患者性别:男

患者年龄:38岁

简要病史:因“反复发热1月”于2020年06月28日入院。

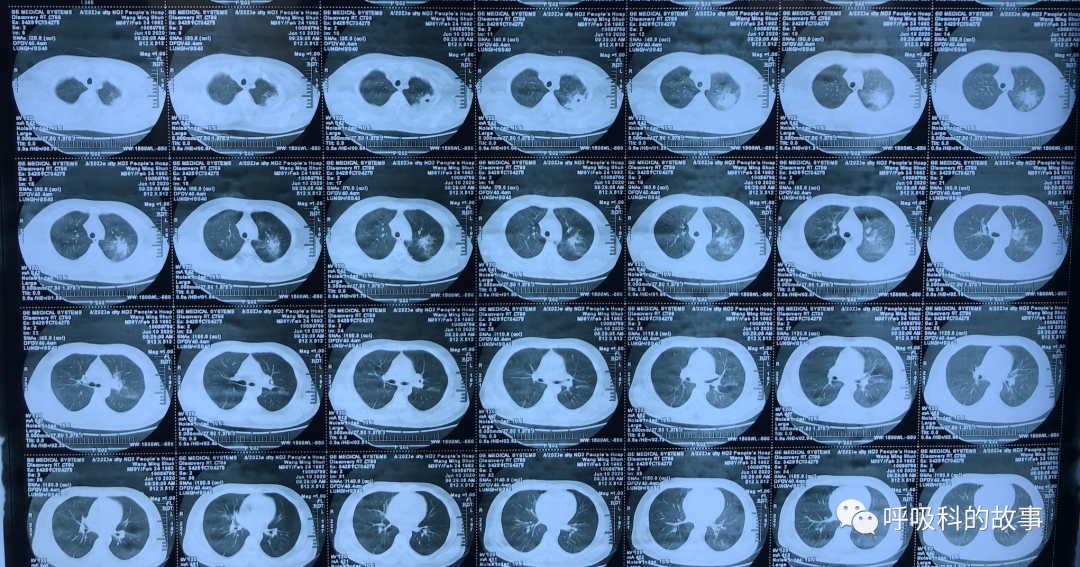

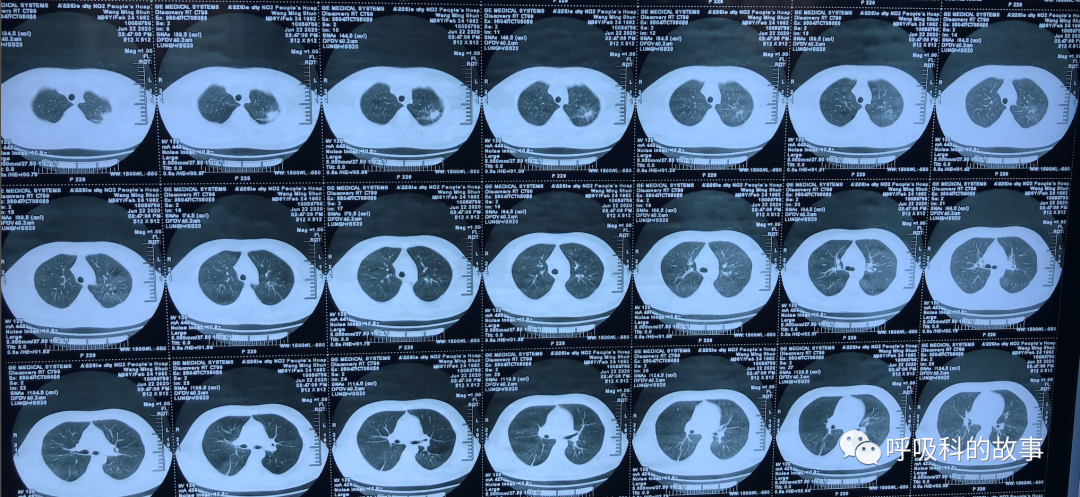

现病史:患者1月前出现发热伴咳嗽咳痰,咳黄痰,随至当地医院就诊,查胸部CT提示“左肺上叶实变影,内有小空洞”,诊断“肺炎”,予以“哌拉西林他唑巴坦针”4.5g、q8h抗感染治疗,1周后体温恢复正常,咳嗽咳痰较前明显好转。3周后复查胸部CT提示左肺上叶炎症病灶较前明显吸收。4天前,患者再次出现发热,畏寒伴全身酸痛,无明显咳嗽咳痰,以午后夜间为主,患者要求转上级医院进一步治疗。

上 图 6月10日的肺部CT

上图 6月22日的肺部CT,与之前的CT比较左上肺病灶明显吸收

既往体健。

入院查体:体温:36℃ 脉搏:80次/分 呼吸: 20 次/分 血压: 116/82mmHg 神清,精神可,口唇无发绀,咽无红肿,扁桃体无肿大,浅表淋巴结未及肿大,气管居中,双肺呼吸音清,双肺未闻及干湿啰音;律齐,心率80次/分,未闻及杂音。腹平软,全腹未及明显压痛及反跳痛,肝脾肋下未触及,移动性浊音阴性,双下肢无浮肿,神经系统查体无殊。

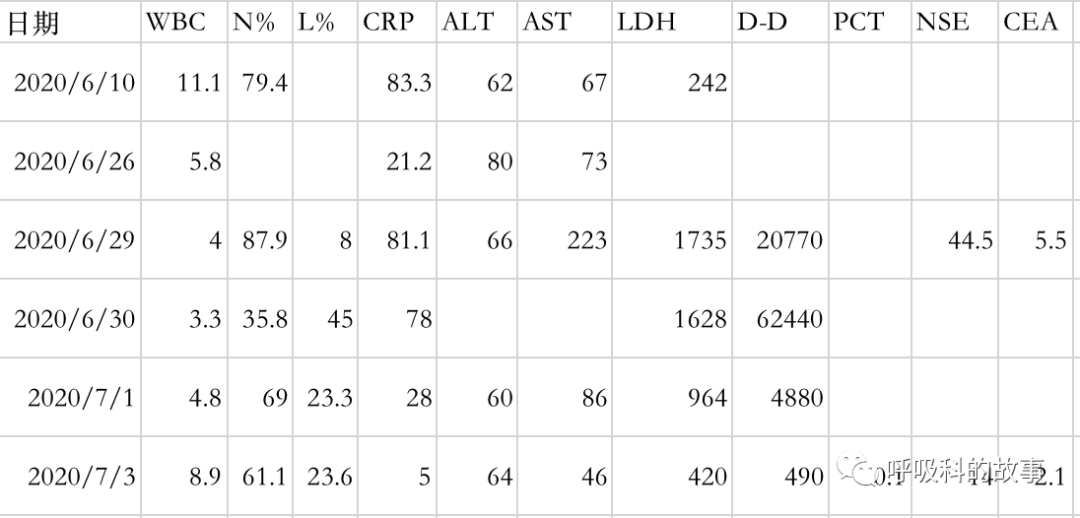

实验室检查:

血常规:白细胞 3.3*10^9/L,中性粒细胞35.8%,淋巴细胞56.3%,血红蛋白 134g/L,血小板 76*10^9/L,超敏C-反应蛋白 78mg/L;

血沉 29mm/h;D-二聚体 20770.0μg/L(正常0-500);

生化 丙氨酸氨基转移酶 66U/L,门冬氨酸氨基转移酶 223U/L,γ-谷氨酰基转移酶 298U/L,乳酸脱氢酶1768U/L(正常0-240);

肺炎支原体IgM 阳性;

肿瘤指标:NSE 44.5μg/L(0-16.6),CEA 5.50μg/L(0-5),其余正常

降钙素原0.77ng/ml(0-0.5);

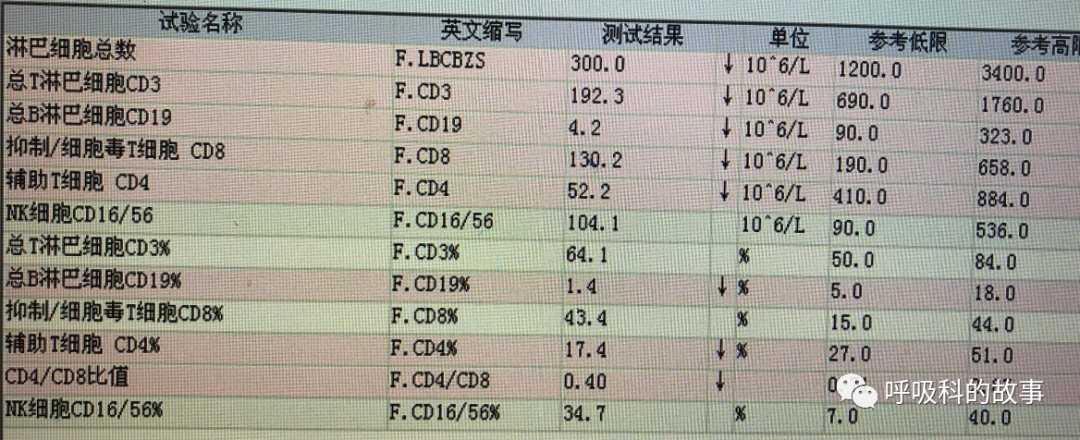

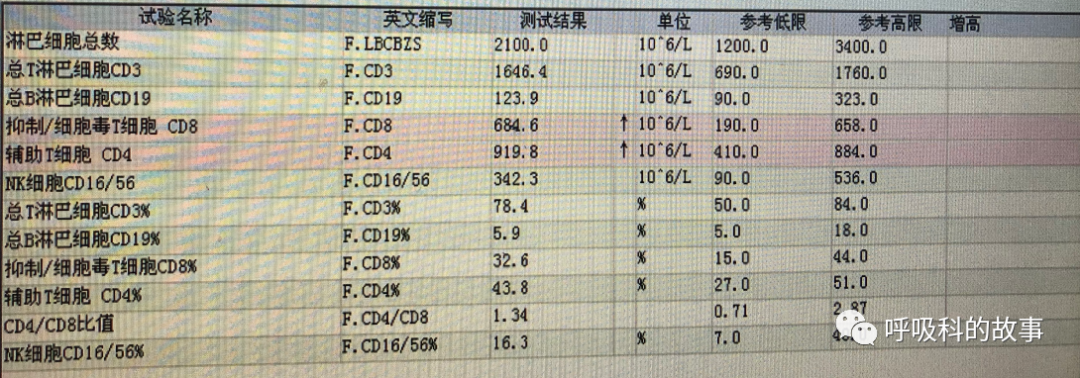

血液TBNK的结果(2020-6-29)如下:

看到这样的化验结果,我们一度怀疑患者是不是患有免疫缺陷病,甚至以为患者会不会有吸毒,于是私下询问排除了这个可能,梅毒和HIV检测也是阴性。但不管怎么说,

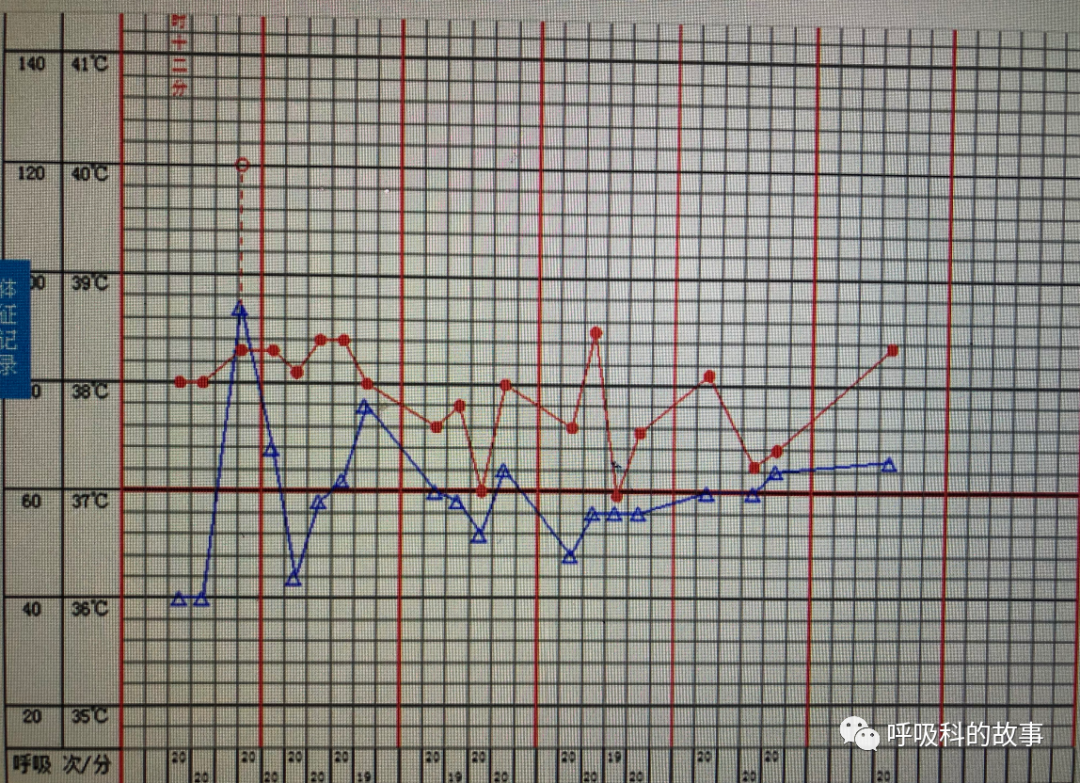

上图 第二次住院患者体温变化,可以看到患者第三天体温就恢复正常了。

面对这样的化验结果,很多人可能自然会想到难道是肺炎加重了吗?或者出现了病毒感染?但是我发现一个现象,就是患者肺炎不论从影像上病灶明显吸收,还是病程中曾有一度好转体温正常10余天,都很难再用肺炎加重来解释。另外患者和前一个病例一样,是夜间发热,白天体温多正常,而这正好和患者输液时不发热,输液结束后发热有些相关联。最后,虽然这些化验指标看上去很吓人,但是病人的情况很好,除了发热时有些难受以外,没有其他不舒服。

以上这些特点,我患者体温变化曲线的特点来看,哌拉西林他唑巴坦使用超过二周,体温正常近一周后再度发热,让我很快就想到了药物热,也就是哌拉西林引起的发热。于是我们停掉了哌拉西林舒巴坦,改用莫西沙星抗感染,此后体温在第三天恢复正常,各种化验指标也如同过山车一般的变化,一周后全部正常。

再次复查血液TBNK结果,结果全部正常了。

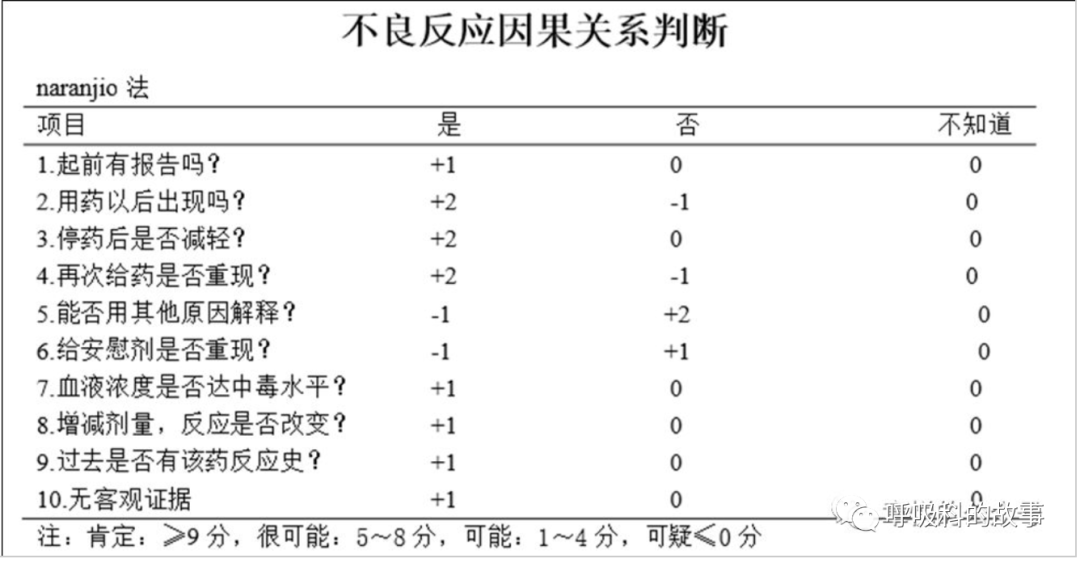

药物热是药物不良反应的一种特殊类型,但由于常常没有皮疹等过敏反应,很容易被误诊,特别是患者使用抗菌素的过程中,容易被当成感染控制不佳改换其他抗菌药物,而这个时候患者体温很快正常又会当成换药成功的表现,而漏诊了药物热。

和其他药物不良反应判断的原理一样,药物热也可以通过这样和图表做一个粗略的判断。这个患者化验结果变化如此之大,而我们也在密切监测这些化验的变化结果中加深了对药物热的认识。

相关阅读

- 09-13 第八期“浙大市一.临床大讲堂”预告

- 05-24 2021年第三届湖畔眼底病高峰论坛暨浙江省级继续医学教育项目《玻璃体视网膜疾病诊疗进展》圆满举办

- 10-29 COVID-19流行期间重症监护中的床旁肺部超声

- 10-29 肝硬化患者的自发性细菌性腹膜炎和腹膜外感染(上)

- 10-20 妊高症回顾(上)

- 10-20 妊娠期高血压疾病与心血管疾病相关发病率和死亡率的系统评价分析

- 10-07 急性心梗后超声可发现的机械性并发症

- 10-07 做了一回赵半仙--高血压心脏病

- 10-07 综合生命支持降低暴发性心肌炎死亡率的多中心研究(上)

- 10-07 经鼻雾化吸入(上)