ICU连续喂养vs间断喂养:我们有进展吗?

翻译:叶瑞,校对:王玉康

目的

关于肠内营养最佳模式的讨论一直在进行,多年来有关方案也一直缺乏高质量数据的支持,而最近的指南几乎也没有更新。本综述旨在于提供有关连续或非连续肠内营养模式的概述,重点关注它们在临床和病理生理学方面的异同。

最近发现

近期有研究报道了不同肠内营养模式产生的不同生理学效应,并分析了它们对血糖控制和胃肠动力状态等的影响。另一个值得关注的领域是ICU获得性衰弱问题。

总结

我们需要对重症患者的肠内营养模式进行适当权衡。临床营养治疗的重中之重在于保证重症患者的医疗安全并提高患者的舒适性。

关键词

分次喂养,持续肠内营养,喂养途径,胃肠功能,血糖控制,ICU获得性衰弱,重症监护,间断喂养

前言

重症患者营养管理的最佳策略是多年来一直争论的焦点之一。目前的指南缺乏高质量的统一证据。最近指南的57条建议中只有4条为“A”级。目前指南建议对不能经口进食的患者进行肠内营养支持,并建议使用持续肠内营养,而不是分次肠内营养,原因之一在于连续喂养的腹泻率低于分次喂养。

在临床实践中,重症患者在ICU经常从一种营养模式转换到另一种模式。例如,镇静或意识不清的患者的肠内营养是持续给予的;而在住院后期,鼻饲营养多可转换为经口进食,连续喂养也就转换成了间断喂养。本文将对非连续性肠内营养的不同含义进行定义,并通过回顾现有证据和正在进行的试验结果对非连续性喂养在重症患者病理生理学上的潜在优势进行总结。

管理模式的定义

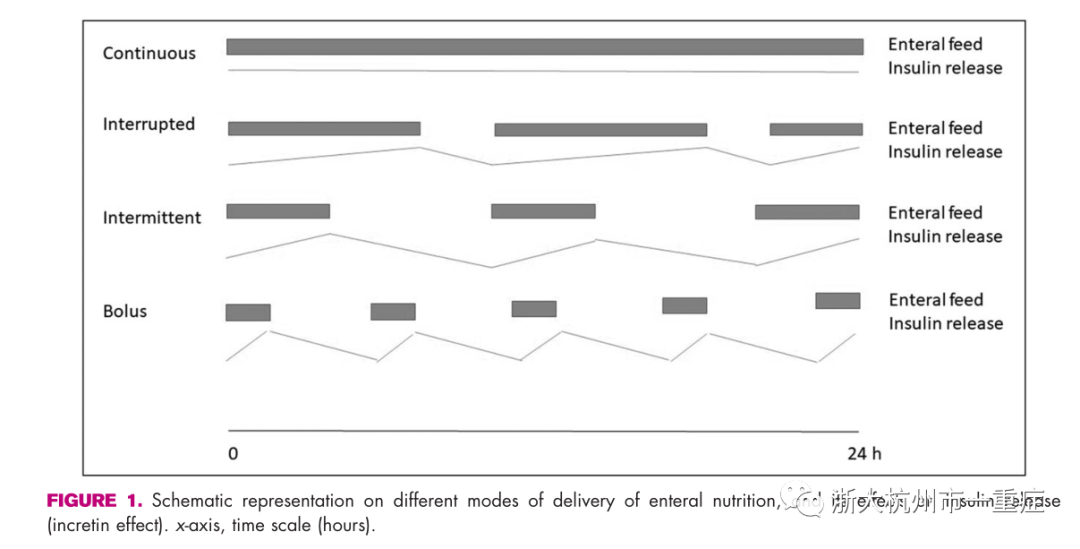

连续性肠内营养是24小时持续营养泵输注喂养,通常速率恒定。周期性喂养的喂养时间少于24小时,如仅在夜间12小时喂养。

分次喂养和间断喂养一般在一天内分4~6次进行多次喂养,分次喂养时每次喂养时间在3~5分钟之间,而使用营养泵的间断喂养每次需20~60分钟(图1)。

间断喂养的生理学效应

正常人进食就是间断的,并与禁食交替进行。近年来,人们逐渐开始关注间断性禁食对健康、衰老和疾病生理学效应的影响。间断性禁食可以保持细胞的适应性反应,从而改善葡萄糖代谢,增强抵抗力并调节炎症反应。临床上,营养模式(连续性喂养与非连续性喂养)可对重症患者的血糖调节、胃肠运动以及肌肉量和功能等在内的多种病理生理学反应产生影响。

血糖调节

由经口进食或肠内营养引起的胰岛素释放被称为“肠促胰岛素”效应,这一效应在调节健康个体葡萄糖代谢中起着重要作用。经口进食或肠内营养支持期间,肠粘膜吸收葡萄糖后释放葡萄糖依赖性促胰岛素多肽(GIP)和胰高血糖素样肽-1(GLP-1)。相比而言,经肠外营养补充葡萄糖时胰岛素的分泌可增加50~70%。

间断喂养可增加血糖波动,而血糖的波动与死亡率增加有关。两项纳入50例患者的研究评估了分次喂养和持续性肠内营养方案对血糖波动的影响,但两项研究均未能发现分次喂养对血糖波动存在影响。

同样,肠内营养模式可能会影响低血糖发生的频率,但这一点尚未得到证实。在任何情况下,胰岛素治疗都需要考虑肠内营养的提供方式,以尽量减少低血糖的风险。

胃肠动力

直觉上,非连续性肠内营养比连续性肠内营养更符合生理学要求,但是这一差异的临床相关性不易评估。间接证明一种模式比另一种模式更优的评价方式就是胃肠道的耐受性,如恶心、呕吐、腹胀或腹泻的发生率更低等。然而,目前多数研究并没有单独报告上述症状数据,而常常是以实现营养目标的百分比来表示患者对肠内营养的总体耐受性。总的来说,大多数研究结果显示,两种肠内营养策略的成功率相当,这表明它们具有相似的耐受性。MacLeod等在一个有关创伤性脑损伤患者的大型队列研究中报告称,间断肠内营养可更快地达到热量目标。然而在类似的队列中,Mazaherpur等报告发现,连续性肠内营养的能量摄入更高。

有关不良反应方面,最近一项有关ICU患者的大型前瞻性研究发现,任何营养方式均未能证实是腹泻的危险因素。然而一项纳入5个研究210名患者的荟萃分析发现,连续喂养方案与腹泻发生率减少相关。

Heyland等提出了一种密切相关的策略,即Pep-Up(在重症患者中通过肠内途径增强蛋白质能量供应)策略,目的在于防止高热量/蛋白质缺乏。简单地说,这种方法是以容积为基础的,这意味着规定了每天要提供的营养总量,目标速率不恒定。因此,这一输注方法似乎更接近于间断喂养,而不是连续性喂养。肠内营养中断的原因很多,目前使用Pep-Up或类似的方法已很是流行。McClave等报道称Pep-Up策略不影响胃肠道的耐受性。最近的一项研究报告发现,以容积为基础的喂养方案可以显著改善能量和蛋白质的供应,而不会对血糖控制或胃肠道耐受产生不利影响。同样,Brierley-Hobson等证实,基于容量而不是基于速率的喂养方案提供的热量显著增加。

在临床实践方面,非连续性喂养期间的中断似乎更适合进行临床研究。喂养的中断确实很常见,在一个24小时的营养计划中平均有6小时需中断喂养。DeJonghe等指出,喂养中断多数是由消化不耐受(27.7%)、气道管理(30.8%)或诊断程序(26.6%)引起的。遵循围手术期的禁食指南或许会一定程度地减少喂养中断。

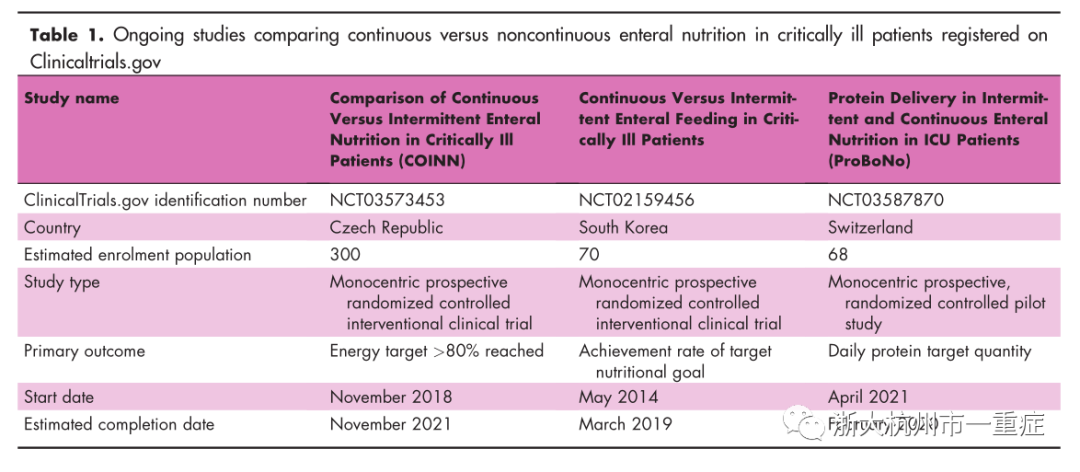

目前仅有少数试验对小样本的异质性人群进行有关肠内营养途径的研究。因此,我们期待最近一些正在进行的研究数据的公布(表1)

肌肉量与功能

营养不良似乎是ICU获得性衰弱(ICU-AW)的一个危险因素,可导致重症患者在ICU和综合医院病房的住院时间延长,康复延迟。很多研究发现,ICU内重症患者的肌肉量迅速减少,并且,ICU-AW综合征会增加医疗相关费用和1年死亡率。肠内营养的提供方式在不同条件下对肌肉量的影响已经被研究。动物实验发现,与连续喂养相比,间断喂养可增加机体蛋白质的合成和骨骼肌的形成。健康受试者在卧床休息7天后,间断喂养与连续喂养在许多生理变量(包括肌肉活检)上无明显差异。Campbell等发现,头颈部大手术患者接受肠内营养后氮平衡得到改善。对于重症患者,非连续喂养比连续喂养更有助于防止肌肉萎缩。可能的解释是,非连续喂养引起禁食相关的自噬激活,从而清除了细胞内潜在的有毒废物。同样地,非连续性喂养更有助于实现“全面肌肉效应”,即肌肉中氨基酸的充分饱和。最近McNelly等完成了一项II期常规单盲随机对照试验,他们将121例机械通气合并多器官衰竭的成人患者随机分为实验组和对照组,实验组共62人,在24小时内每4小时进行一次间断喂养,对照组共59人,进行标准的连续性肠内营养。结果发现,实验组提供的蛋白质和热量更高,但两组病人通过超声确定的股直肌横截面积测量的肌肉损失无显著差异。

结论

非连续性喂养似乎有一定的合理性,但目前尚缺乏令人信服的数据支持非连续性肠内营养优于连续性喂养。因此,营养治疗应该以病人为中心,病人发展至营养康复阶段,应从连续性喂养逐步转换到非连续性营养支持。临床评价的变量不同,我们对于采用的营养模式也应有所权衡。目前,连续性肠内营养仍是指南推荐的喂养方式,毕竟这一方法在临床实践中更易于实施。两种喂养方式的差异优劣有待进一步研究证实。

相关阅读

- 09-13 第八期“浙大市一.临床大讲堂”预告

- 05-24 2021年第三届湖畔眼底病高峰论坛暨浙江省级继续医学教育项目《玻璃体视网膜疾病诊疗进展》圆满举办

- 10-29 COVID-19流行期间重症监护中的床旁肺部超声

- 10-29 肝硬化患者的自发性细菌性腹膜炎和腹膜外感染(上)

- 10-20 妊高症回顾(上)

- 10-20 妊娠期高血压疾病与心血管疾病相关发病率和死亡率的系统评价分析

- 10-07 急性心梗后超声可发现的机械性并发症

- 10-07 做了一回赵半仙--高血压心脏病

- 10-07 综合生命支持降低暴发性心肌炎死亡率的多中心研究(上)

- 10-07 经鼻雾化吸入(上)